专访|华策董事长赵依芳:长剧基因如何嫁接短剧行业?

- 资讯

- 2025-02-13 08:08:09

- 8

站在2024年到2025年的节点回望,微短剧已从“影视行业的边缘试验场”进阶为“文化产业的战略新高地”。当内容精品化、产业协同化、科技渗透化、传播全球化四重浪潮交汇,这个诞生不过五年的新兴形态,正在书写属于这个时代的文化叙事新范式。

中国微短剧行业以“狂飙”之势席卷文娱市场的另一面,题材同质化、内容低俗化、制作粗糙化等问题也随之暴露。伴随国家广电总局《关于进一步加强网络微短剧管理实施创作提升计划有关工作的通知》落地,行业迎来“先发展后规范”的关键转折。进入2025年,微短剧行业如何实现从“野蛮生长”到“精耕细作”的转型?作为传统影视巨头入局的代表,华策影视的探索路径又折射出哪些行业趋势?头部长剧影视公司如何看待短剧的精品化之路?

华策集团董事长赵依芳在中国广播电视精品创作大会上发言

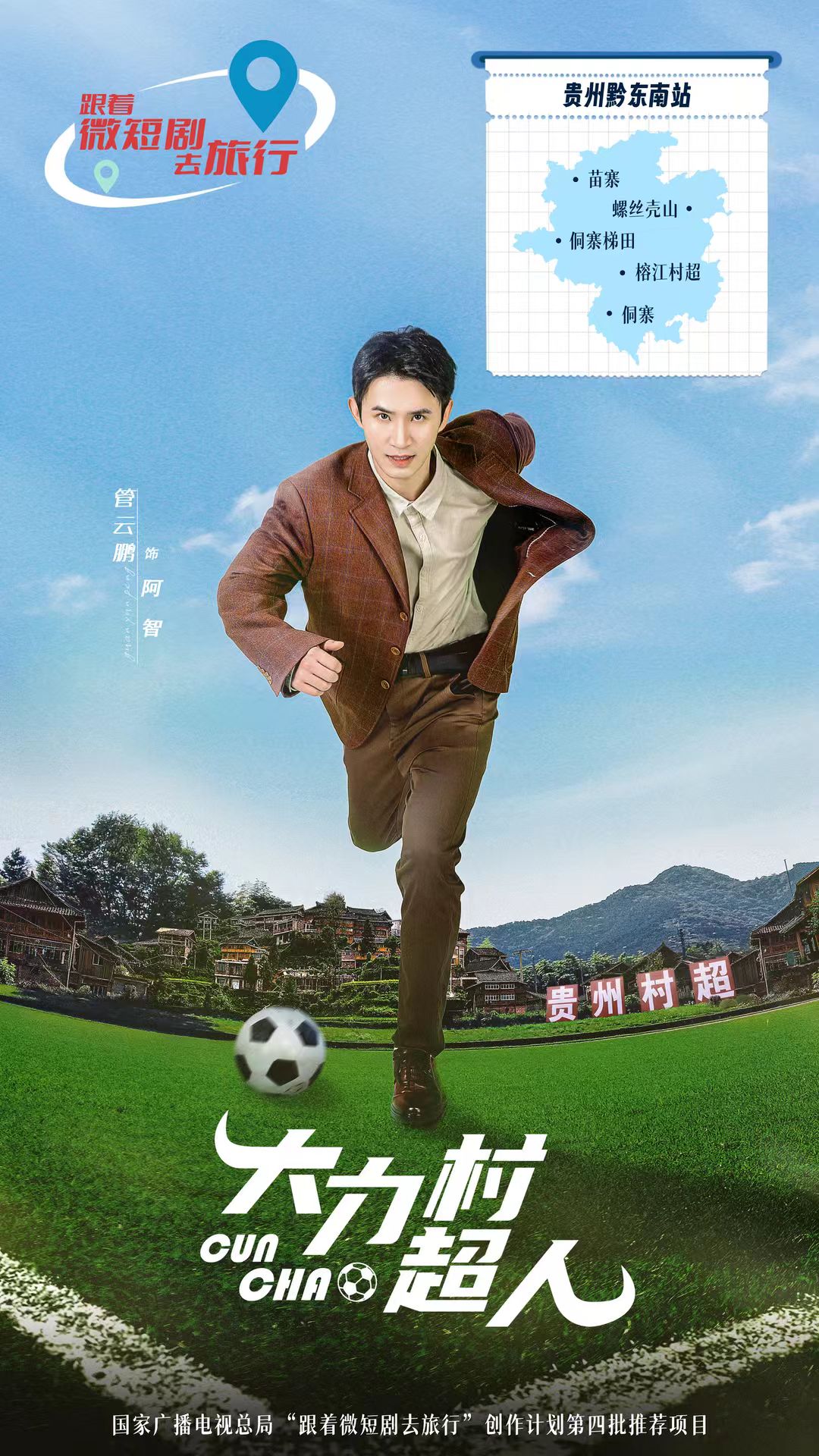

中国视协微短剧专委会会长、华策集团董事长赵依芳接受了澎湃新闻专访。赵依芳以华策出品的《大力村超人》为例,这部以贵州“村超”为原型的短剧,通过实地取景、方言演绎,将体育精神与乡村振兴深度融合。她强调,“精品化不是曲高和寡,主旋律内容同样可以创造流量奇迹。微短剧正在完成从‘文化快消品’到‘价值载体’的认知升级。”

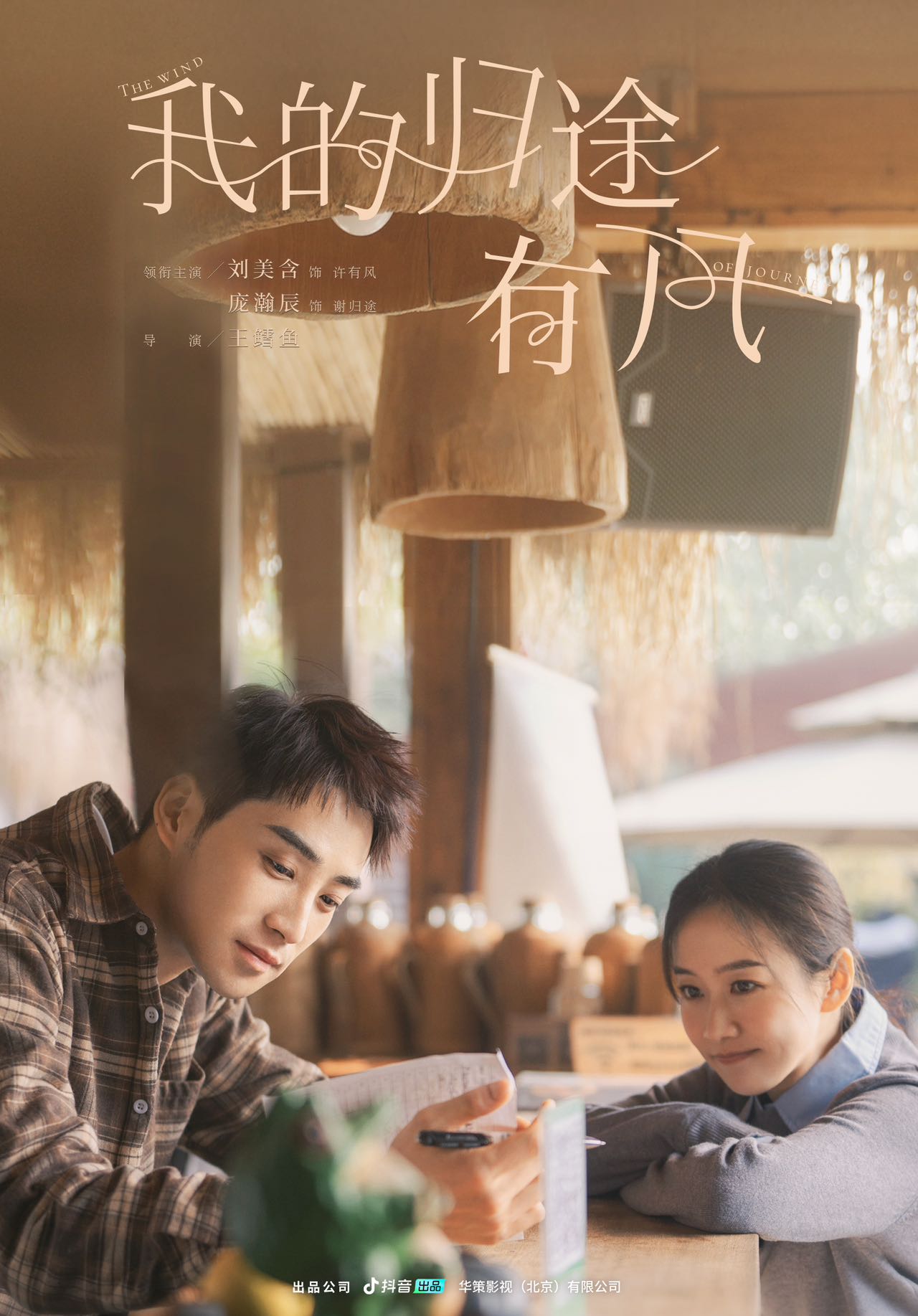

“我们现在面对的不仅是MCN机构,而是包含影视公司、传媒集团、地方政府在内的复合型生态。”赵依芳说,华策在入局过程中,创造性提出“长剧基因嫁接短剧形态”策略,将《去有风的地方》IP衍生为《我的归途有风》,打出“长剧情感沉淀+短剧碎片叙事”的组合拳,该短剧在抖音平台正片播放量1.9亿。除了短剧题材和精品化制作外,她尤其关注人才培养对于行业健康生态的重要性,“之前的新人三年也做不了长剧实操,都是在做责编,做审读,做助理,现在可以很快开始做短剧。”

在这场行业变革中,头部长剧影视公司的入局带来关键变量。华策将长剧的工业化标准引入微短剧,也将精品化制作投入到短剧事业中,无疑会提高行业整体水平,也在这杯羹中寻找合适的位置。

【对话】

短剧的短平快和扎实剧作是双向奔赴的变化过程

澎湃新闻:2024年微短剧的发展趋势是什么?与2023年相比,微短剧的内容和表现形式有何变化?尤其在今年监管政策和官方鼓励方向频繁出台后。

赵依芳:去年5月,中国电视艺术家协会成立微短剧专业委员会,我担任会长。专委会成员涵盖了微短剧行业头部机构,大学院校、传媒集团、广播电视台、视频播出平台、影视制作机构等各类机构代表。在这个过程中,我本人走访了许多微短剧机构,同时也走访了美国、英国、越南、俄罗斯以及中东多国,调研国外微短剧产业等发展现状。

我认为,2024年中国的微短剧行业发展有几大趋势:

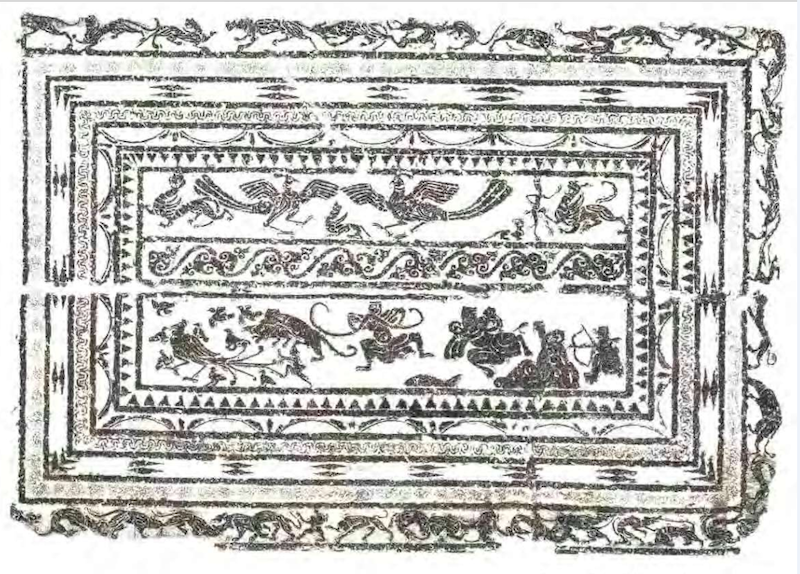

第一是发展速度很猛,数量增长很多。其次是内容创作精品化。从最开始的粗放式甚至鱼龙混杂的产业,发展到今天类型化、精品化、多样化、主旋律化、主流价值化的生态,微短剧在从次品到精品的迭代发展之路上稳步前行。去年6月,总局微短剧管理新规正式实施以来,行业反响热烈,新规从源头上确保了内容质量,避免低俗、有害内容的传播,效果立竿见影,涌现出《大力村超人》等一批优秀精品微短剧。

《大力村超人》海报

《大力村超人》是在贵州省委宣传部指导下,咪咕和华策短剧团队联合创作的精品短剧,直面贵州“村超”的热门故事。我们的团队在“村超”当地体验生活、实地取景拍摄,团队创作力非常强,验证了精品的同义词不是曲高和寡,流量和口碑能够达成双向奔赴。这和我们长剧的经验也是相通的。我们深刻地认识到微短剧只有走高质量、精品化的道路,才能长久地可持续地发展。

此外,产业发展迅速趋向成熟。我们用很短的时间完成了从粗放型的发展到成熟精品化发展的转变,包括传统影视机构、媒体、电视台、地方文旅等政府机构在内的各方纷纷入场,从剧本产出、拍摄制作、投流分销、宣传播出、国际传播,每个环节都涌现出了大量的专业的机构和平台,成熟度在全世界范围内首屈一指。

最后,政府在这里起到了非常好的引导作用。它是在规范中发展,在发展中规范。对于新兴业态,政府一定要这么做。

澎湃新闻:目前微短剧要实现精品化,还有什么亟待解决的问题?

赵依芳:微短剧要实现精品化,政府和行业这一年都做得非常有成效,希望能继续支持我们行业的迭代发展,吸引更多优秀人才加入短剧行业。我也希望主管部门能够出台一些支持的举措和政策。我们制作方自身要更加提升我们的站位,加大投入,注重匠心,对每一部短剧保持精品化创作和制作初心的投入,同时也要注重管控体系的建立、资源的集聚。

澎湃新闻:在微短剧的创作过程中,华策如何应对观众对“快节奏”剧情的需求?如何保持故事的深度和人物的层次感?

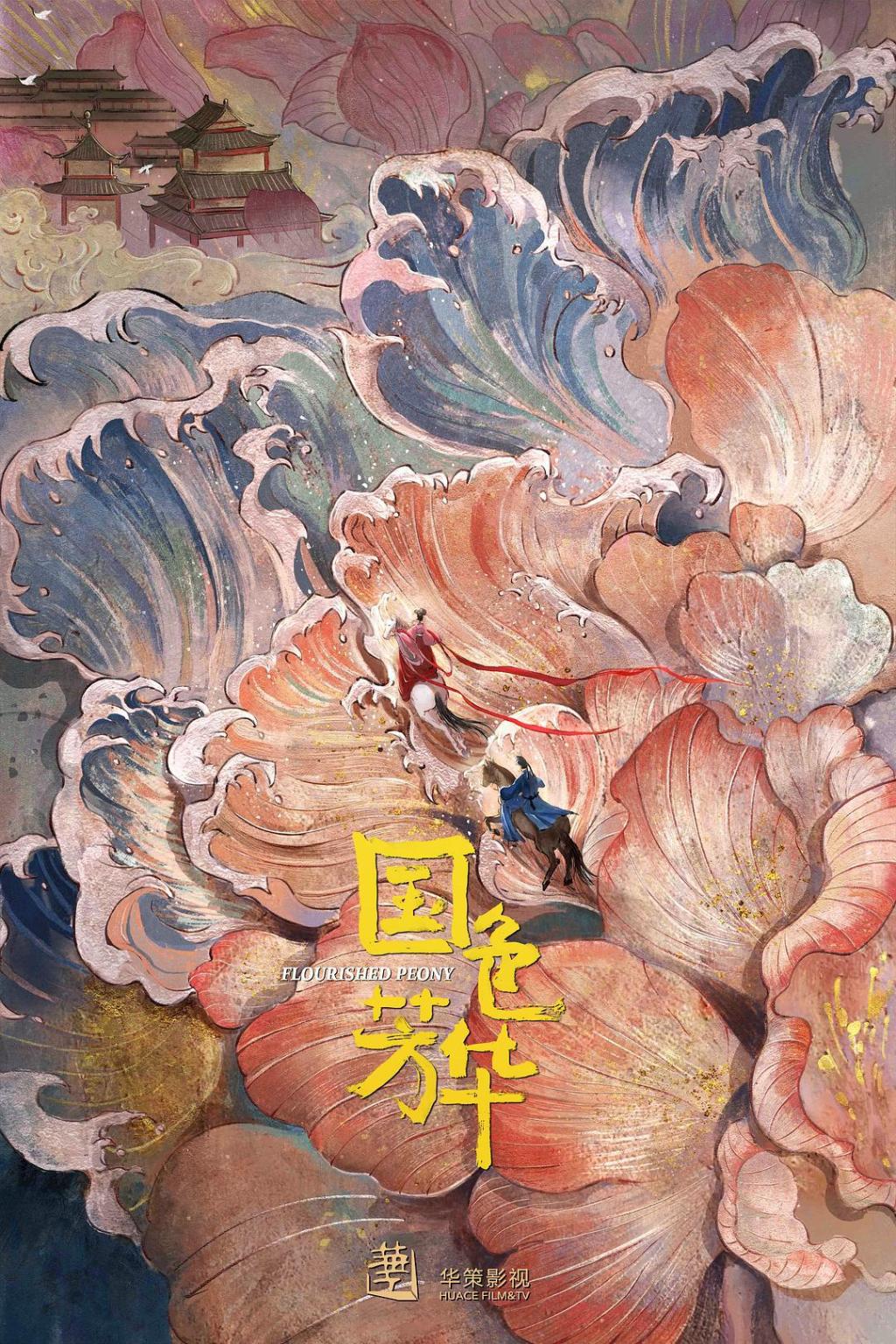

赵依芳:微短剧尽管“短平快”,但扎实的剧本依然重要,这个是双向奔赴漫长的不断的变化的过程。比如说我们的《国色芳华》,是精品同时也比较爽。长剧的创作也可以融入短剧的元素,长剧也要关注现实,回应观众的情绪需求。只不过相比短剧,可能长剧叙事方式、人物发展上更有深度。短剧没有那些起承转合,三秒钟画面不吸引人就刷走了。所以,我们要适应微短剧这种情绪抓取的叙事节奏和整体的创作手法应用,我们根据短视频平台用户的观看习惯,在每集开场以提炼出的强话题、强情节抓住观众的注意力,再逐步将故事铺陈开来,这样能保证观众快速地代入故事之中。

《国色芳华》海报

澎湃新闻:在微短剧制作中,你认为内容创作、平台规则和观众需求之间的关系如何平衡?比如如何与平台合作,确保作品能得到精准的推荐。

赵依芳:传统长剧是观众找内容,微短剧的投流模式是内容找观众,精准地将内容推送给有标签的目标人群。我们一方面拥抱这种内容的精准营销,另一方便我们也对自己的内容有信心,真正好的内容是可以跨越人群标签、跨越时间周期,是可以男女老少都雅俗共赏的。这样的作品也一定是兼顾了内容创作、平台规则和观众需求,我们希望能做出更多全民性的大爆款。

借势长剧和IP是值得探索的课题

澎湃新闻:微短剧的商业化途径越来越多,除了广告和品牌植入,华策是否考虑过其他变现方式(例如付费会员、IP衍生等)?

赵依芳:现在我们还在探索,所以还挺难回答好这个问题。我们也会去跟品牌合作,也会去挖掘经典创作,也会去做推动旅游发展,但是总体来说,华策作为短剧肯定是从内容出发,而不是从纯粹的商业性出发,内容和商业怎么结合,我们还在探索,其实微短剧+的生态也是不断迭代、不断生长出来的,华策对多种变现方式都抱有开放的态度。

澎湃新闻:华策在什么时期决定入局微短剧的?

赵依芳:2023年下半年微短剧起来的时候,我们做了一下学习和研究,非常明确要坚定不移去入局,但战略上是先学习。因为它跟长剧还是两个不同的内容形态,商业模式也不一样,题材方向和制作形态也不一样。不过主要都是故事和人物,底层逻辑都是剧,所以我们一定要落点到老百姓非常喜闻乐见的文化快消品上。

这一年多时间,我们再不断地探索,探索的过程中向长剧借势和融合,比如说《我的归途有风》,它本身就是一个电视剧的IP,再创作一个新的短剧,互动是非常有成效的。华策在实现精品化过程当中,主要的策略是长剧的团队去和短剧的团队做融合,或者说一个长剧的团队去带动短剧。第二个是我们在向专业的短剧团队和公司学习,在学习中合作共赢。

《我的归途有风》海报

澎湃新闻:从华策的微短剧项目中来看,哪些题材和风格受到了观众的广泛欢迎?华策如何看待不同类型微短剧的市场前景?能分享一些成功的微短剧案例吗?

赵依芳:我们尝试了多种不同类型,比如以长剧《去有风的地方》IP衍生的文旅短剧《我的归途有风》凭借紧凑的剧情、精湛的演技和地方特色文化及饮食,赢得了观众的喜爱与追捧。这一步探索对IP整体生态价值的后续开发有重要意义,参考国外如迪士尼的系列IP长期生命力及商业价值,我们目前对很多IP的开发还只是很浅层的,微短剧给了我们一个很好的契机延伸各种尝试,同时文旅微短剧也是经济价值和社会价值的有机结合。

付费剧我们也有尝试,华策出品付费精品短剧《我在冷宫忙种田》在抖音原生端播放量已突破1.8亿,剧集为观众呈现了一段穿越时空的轻喜爱恋。这是一种完全不同的内容模式,从创作思路、发行宣传路径到观众的观看习惯都有很大的创新。观众的文化内容需求是一直存在的,随着科技发展软硬件升级会有不同的观看渠道和观看习惯,相对应我们的内容展现形式也要多样化。

还有品牌定制剧,《21和31》《留住时间的人》都是与知名护肤品品牌携手,实现商业化落地,把剧情与内容营销结合起来,将剧里面故事带来的巨大流量转化成品牌和产品的热度也是一个很有意思的课题。

澎湃新闻:华策是否在微短剧内容上尝试过与传统影视作品的融合或跨界合作?如果有,效果如何?

赵依芳:早在2022年末,我们就敏锐地捕捉到了微短剧市场的新兴活力,并迅速考虑如何利用优势进入这一领域,决定启动“长短IP联动”项目。

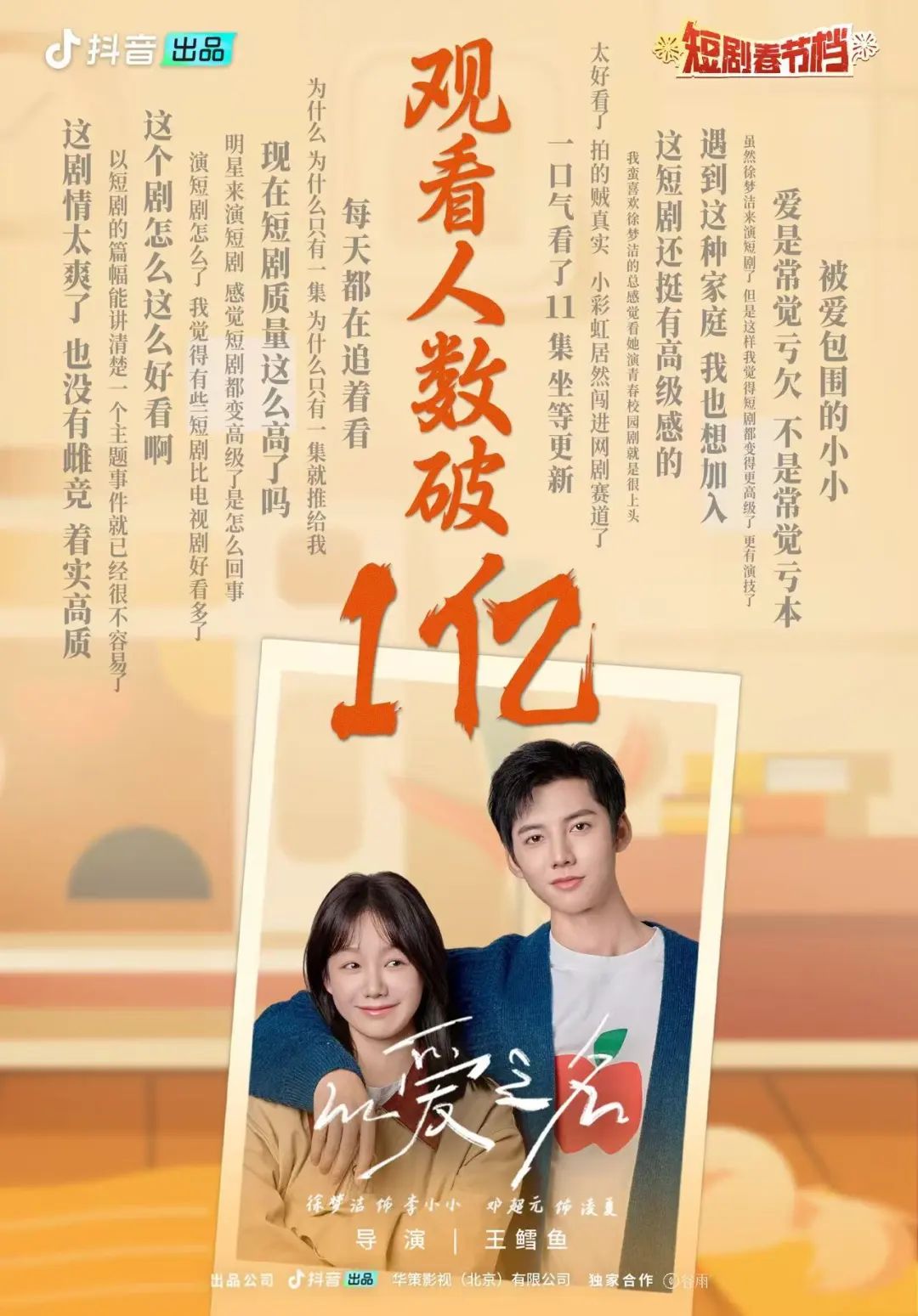

去年2月,《我的归途有风》在抖音“她见四季”平台播出期间9次登上抖音热榜,12次登上抖音娱乐榜,集均播放量破千万,正片播放量1.9亿。去年12月23日,《我的归途有风》上星东方卫视黄金档播出。国家广电总局发布2025年微短剧春节档推荐片单,根据华策集团爆款剧集《以家人之名》故事创作改编的精品短剧《以爱之名》入选,1月25日在抖音平台播出,目前正片播放量已超4亿。

精品短剧《以爱之名》

微短剧破局“三重奏”:长剧人才筑基、科技力提质、全球化开拓

澎湃新闻:在微短剧的内容创作上,华策如何通过专门的扶持政策或资源来帮助创作者提高内容质量?如何评估和挑选潜力创作者,扶持他们在微短剧领域的发展?

赵依芳:作为一家龙头公司,我们对人才还是很有吸引力的,所以始终会有一些优秀的新人到公司里来。新人过来,以前去长剧团队可能三年也做不了实操,都是在做责编,做审读,做助理,现在可以很快开始做短剧。

同时我们也在搭建人才集聚和提升培养平台,我们跟中国传媒大学和浙江艺术职业学院牵头,通过国家广电总局和教育部审批,发起成立了一个微短剧行业产教融合共同体基地,集聚了100多家短剧制作公司及相关的行业从业团队。

我是微短剧专委会会长,培养人才也是专委会的核心工作。我们专委会的工作重点就是8个字,服务大家,多出精品,这些我们有详细的计划内容。

澎湃新闻:随着短剧竞争的激烈化,华策如何确保内容的多样性和创新性,避免同质化严重的问题?

赵依芳:因为我们一个是长剧头部公司,入局做短剧,首先从自己的基因和组织能力体系出发,我们更多是研发多元化、精品化、创新化的题材,让我们在微短剧上少而精、少而美了。我们没有办法像其他微短剧公司一样,上来就是几百部,我们规划得比较精,所以同质化问题不突出。但这方面,我觉得行业还是要加大研发力度,加大题材规划力度,还是不能说找到什么拍什么。有更强大的团队在规划的时候,跟只是抓到什么做什么是不一样的,既然是一个大行业,生态就要构建起来。

华策作为一个长剧公司,在内容基因上根植的时间很长,有很大的优势。但是我们也有短板,像是短剧的快节奏、高效率、控成本这些方面都是我们很大的短板。

澎湃新闻:华策是否有考虑在海外市场推广微短剧?如果有,如何针对不同文化和审美需求调整内容,确保在全球市场的成功?

赵依芳:华策从2023年底就开始尝试将国内的微短剧投放在YouTube等海外平台播出,也取得了不错的观看数据,每一个市场的文化和审美需求都不一样,包括对不同题材的接受程度、是习惯横屏观看还是竖屏观看,更喜欢1-2分钟的短剧还是3-5分钟的短剧,这些都需要精细化运营。所以我们需要懂当地语言文化的人才加入,结合内容创作者的创意,共创出更具本土化特色的精品内容。

澎湃新闻:如何看待2025年微短剧的发展趋势,是否会在内容、技术或平台合作上有新的战略调整?如何应对这些趋势并抓住新的机遇?

赵依芳:内容精品化肯定是一个很明确的方向。第二是产业发展成熟化,生态更丰富。第三我觉得科技加文化很有空间,因为微短剧的特殊形态,很多科技的因素可以用,比如剧本的创作,视频生成,科技的配音等,华策就有两款自研的影视行业垂类大模型。第四短剧“出生”就具有国际化属性、容易传播,中国一些公司正在做小程序出海、本土化创作,比较像以前的网文出海。最后就是广电总局正在实施的“微短剧+”行动计划赋能千行百业,非常值得期待。

有话要说...